CHOLULA

ENTORNOS SAGRADOS Y SONOROS

Sergio A. Ortiz Suárez, fotógrafo

Forma parte de la disciplina fotográfica la ingente tarea del registro etnográfico como apoyo en las tareas de campo, lo que indudablemente es un elemento práctico –en ocasiones muy azaroso, pero afortunado y gratificante– de la antropología visual. Por otro lado, el registro controlado en imagen fotográfica de objetos históricos y/o artísticos pertenecientes a los más diversos tipos de colecciones, resulta asimismo una práctica disciplinaria que requiere de un cuidado muy particular, y en el que no basta sólo el apego a estrictas normativas internacionales, sino que depende también de una gran experiencia y sensibilidad en el manejo y conocimiento de los bienes culturales patrimoniales, así como de las propias herramientas y técnicas de la fotografía.

Este es el caso del trabajo que nos presenta en esta ocasión el fotógrafo Sergio Ortiz, dedicado a los espacios de la fiesta y sus aspectos rituales y sonoros en diferentes comunidades de Cholula (Las Cholulas). Estas imágenes se realizaron entre 2020 y 2022, algunas son producto del apoyo a diferentes proyectos de registro digital, como los del musicólogo Gustavo Mauleón, y otras parten del interés del propio fotógrafo en aspectos más culturales de las manifestaciones religiosas, en la arqueoastronomía, así como en el paisaje dinámico –natural y urbano– de la región a lo largo del año, durante sus observaciones pacientes de los ciclos agrícolas y festivos cholultecas.

Egresado de la Escuela Activa de Fotografía de la Ciudad de México, desde 2011 Sergio Ortiz ha formado parte del equipo de fotógrafos especializados del Museo Nacional de Antropología (MNA-INAH), dentro del proyecto de Digitalización de acervo, en el que ha realizado fotografías de piezas arqueológicas, etnográficas, obra contemporánea, reprografía y foto documental para diferentes propósitos institucionales (exposiciones, publicaciones, control de colecciones, restauración y conservación, investigación, etc.). Desde 2020 ha colaborado con Museos Puebla y con la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla, en diferentes proyectos museográficos (exposiciones), registro digital, así como apoyo fotográfico en trabajo de campo y publicación.

Vislumbres de la Música Indígena en las Cholulas

En las primeras décadas del siglo XX, investigadores como don Vicente T. Mendoza y Daniel Pérez Castañeda, nos dejaron importantes registros fotográficos y descriptivos de algunos instrumentos de madera y de barro de origen mesoamericano que se habían conservado en diferentes colecciones poblanas, destacando los que se lograron reunir en el Museo Regional Casa de Alfeñique desde 1926 (algunos provenientes de la colecciones de la antigua Academia de Bellas Artes, así como del Museo que logró reunir el artista y salmista de la catedral poblana don José Manso). Los aerófonos que eran fabricados de arcilla y decorados con policromía, provenían precisamente de la región de Cholula, y su datación se podía remontar a los horizontes Clásico y Posclásico.

En algunas colecciones privadas y públicas se han conservado este tipo de instrumentos precortesianos fabricados en esta región, no sólo de aliento, sino también percutores como los grandes sahumerios-sonaja que emiten su efecto sonoro con el movimiento, ello en la colección Omar Jiménez o en la colección José Luis Bello y González, por citar sólo dos de importancia. Por otro lado los caracoles del tipo strombus fueron utilizados como aerófonos rituales y votivos desde tiempos inmemoriales, en muchas ocasiones se labraban y ajustaban sus embocaduras y en ciertos casos se llegaban a decorar con complejos pictogramas en relieve y policromía de carácter histórico y/o sagrado.

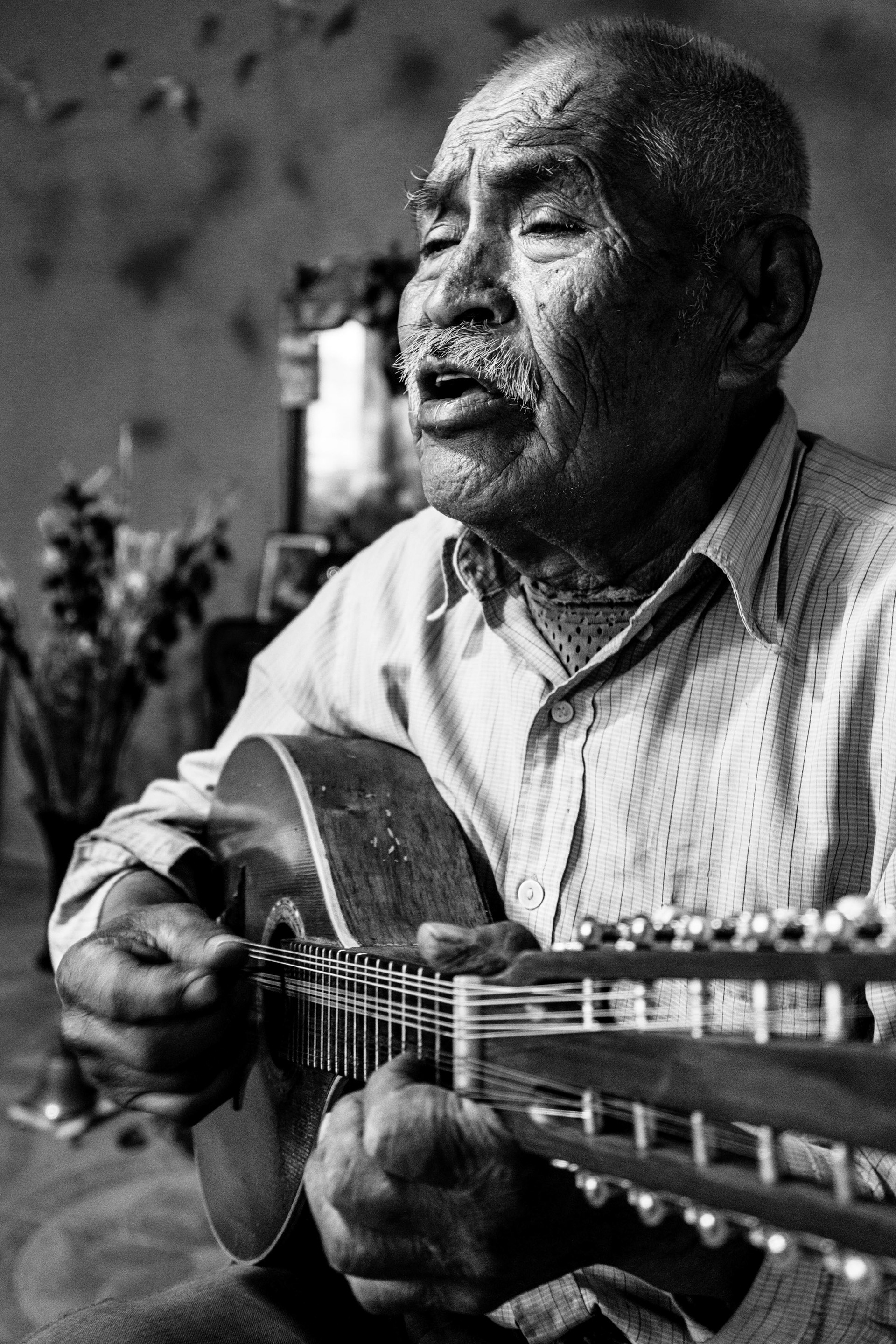

En la región de Cholula los grupos de concheros que realizaban largos circuitos como parte de los calendarios de las fiestas y santuarios devocionales de la región y más allá, adquirieron gran relevancia por la utilización de algunos de estos instrumentos, incluidos otros aditamentos percutidos como sonajas de diferentes materiales que formaban parte de la indumentaria de tipo “azteca” y se colocaban en tobillos y brazos para el baile. Los concheros no sólo tañían sus caracoles durante los rituales sino que, para la parte melódica y armónica, utilizaban guitarras de concha de diferentes tamaños (en ocasiones utilizando en su construcción conchas de armadillo para la caja de resonancia).

Otro importante conjunto sincrético es el llamado “azteca”, se componía de un huéhuetl de piso (al que llaman teponaztle), una caja clara y una chirimía de tipo hispánico. La iconografía de este conjunto se puede rastrear incluso en documentos pictográficos posteriores a la Conquista, en los que la chirimía no había sustituido aún al caracol o a otros aerófonos originales. Este conjunto sui generis logró sobrevivir hasta nuestros días en la región de los volcanes y en Tlaxcala, en su música resulta notoria la combinación rítmica ejercida por los instrumentos de percusión, en contraste con la gran cantidad de sones rituales –de complejas melodías– entonados por el tañedor “chirimitero”. En Cholula sobresalen algunos grupos familiares que se presentan cotidianamente en las diferentes fiestas, logrado conservar de esta manera su antigua tradición.

De la Ciudad Sagrada a la Cholula Cristiana

Por sus largas y diferentes etapas, el antropólogo John Paddock calificó a la antigua ciudad sagrada de la altiplanicie central como “Cholula de vidas varias”. Efectivamente, los orígenes de la gran urbe que llegó a representar en el periodo Clásico, se remontaban a más de 3000 años, inclusive hacia el final del Formativo Temprano, en tiempos de los antiguos Olmecas del Golfo de México. Con una ocupación ininterrumpida, esta ciudad superó la caída de las grandes ciudades-Estado del Clásico, y es durante este horizonte en que Cholula comienza a ser una ciudad santuario de peregrinaje religioso. Precisamente durante el siglo VIII de nuestra era, es gobernada por los grupos Olmeca-Xicalanca, hasta llegada de las diásporas Tolteca-Chichimeca que viniendo de Tula en el siglo XII, se asientan en la ciudad sagrada a la que denominan Cholollan, en los inicios del Posclásico.

A la llegada de los españoles la entonces Tollan Cholollan Tlachihualtépetl tenía cerca de 40 000 familias, y sobresalían sus múltiples construcciones civiles y religiosas (se decía que había más de 400 adoratorios, que incluían al conjunto ceremonial dedicado a Quezalcóatl, así como a la antigua y gran pirámide o “cerro de hechura humana”, abandonada siglos atrás). En efecto, será en los espacios del templo de Quetzalcóatl donde se edificará, en los inicios de la evangelización, el convento franciscano de San Gabriel. Hoy día, existen 47 iglesias del cristianismo católico (en San Pedro y San Andrés), la mayoría de ellas fundadas en los siglos XVI y XVII, mismas que se encuentran distribuidas en las distintas parcialidades o barrios originarios que ya aparecen en las antiguas cartografías de la ciudad colonial. Estas iglesias organizadas por un complejo sistema de cargos, requirieron de un gran culto litúrgico y devocional, cuyo ornato se veía enriquecido con la compra de instrumentos musicales para el ceremonial interno y externo, es decir los órganos de tubos y los instrumentos “de ministril”, entre los que se encontraban las chirimías que muy temprano se incorporaron a las conjuntos locales.

Trabajaron en la región de Cholula importantes organeros desde el propio siglo XVI como Agustín de Santiago, y en el XVII Agustín Gerónimo y Diego Cebaldos. En la siguiente centuria tendrán un gran desarrollo las familias de organeros también ligadas a la catedral de Puebla como los Rodríguez y los Chacón, no obstante en el panorama del XIX el auge organero será de los miembros de la familia Castro (Ponciano, José de la Luz, Seferino Agustín, José Luciano, Miguel Gregorio, etc.), quienes mantuvieron la tradición del órgano mecánico de tipo hispánico (de teclado partido) hasta los últimos años de dicho siglo. Recientemente un importante programa civil y autogestionado, pero con el apoyo de la Asociación Pro-Cholula, ha promovido la rehabilitación de varios instrumentos, entre ellos los órganos de San Sebastián Tepalcatepec, Santa Bárbara Almoloya, la Parroquia de San Pedro Cholula, y el de la iglesia conventual de San Gabriel.

Sonoridades de la Fiesta y el Culto Externo

Desde el momento en que se logró consolidar la imposición del catolicismo a través de una ardua negociación, se dio inicio a la enseñanza de la doctrina cristiana –en un primer momento labor de los frailes franciscanos– quedando establecidos los alcances del culto interno y externo, y sus elementos de ornato y dignidad para el mismo; en los primeros años fueron utilizadas las llamadas “capillas abiertas”, que junto con las “capillas posas” y altares del Vía Crucis en los atrios conventuales, constituyeron verdaderos recursos arquitectónicos con los que se logró una rápida y eficaz amplificación del culto y su instrucción. Un gran ejemplo de ello es la Capilla Real o de Naturales que fue emplazada muy cerca del convento de San Gabriel en Cholula, con una organización propia para su funcionamiento, sin duda, la más espectacular de la región de Puebla-Tlaxcala.

Las capillas abiertas, efectivamente fueron el primer escenario natural para la consolidación el culto externo al que pertenecían una cantidad de manifestaciones sonoras que dieron esplendor a las fiestas del calendario litúrgico católico, al que se iban incorporando, también en términos devocionales, las antiguas celebraciones y sus ciclos llevadas a cabo por un pueblo eminentemente agrícola y religioso. Por ello no es fortuito que se hayan conservado, por ejemplo, diversos registros fotográficos antiguos en los que se retrata en los atrios, como el del cerro de Guadalupe en Cholula, diversos grupos de bandas de alientos, como representativos, ya en tiempos modernos, de la fiesta al exterior de las iglesias.

Herederas de los conjuntos de ministriles de la época novohispana (chirimías, bajones, cornetas, flautas, sacabuches), las bandas de viento comenzaron a tomar una fisonomía desde la llegada de los primeros traversos, clarinetes, y trompas naturales en la segunda mitad del siglo XVIII, sustituyendo a algunos viejos instrumentos “de ministril”. El auge industrial europeo y norteamericano del siglo XIX, va a propiciar la importación (y posterior fabricación local) de instrumentos de aliento metal, los que van a ser intercambiados paulatinamente con sus versiones cada vez más modernas, es por ello que en las fotografías mencionadas aún vemos, trompetas naturales, bugles, oficleidos, bombardinos, saxhorn de distintas tesituras, entre otros. Con estas bandas, que se diseminaron principalmente en las regiones del centro y sur del Estado de Puebla, se dio continuidad a las agrupaciones de aliento tradicionales que, como hemos mencionado, ya tenían mucho arraigo a partir de otros conjuntos instrumentales hispánicos.

Debemos decir que el culto externo dio origen a uno de los principales ámbitos de las festividades cholultecas multitudinarias. Todos sabemos que a estas sonoridades se suman, entremezclándose, los sonidos del anuncio y llamado de las campanas y esquilones en las torres y espadañas; los fuegos de artificio cotidianos que no cesan, más la quema de los panzones y otras pirotecnias, incluidas las detonaciones de los mosquetes de carnaval; las grandes matracas giratorias y los tochacates aspirados de carácter triste y solemne del Viernes Santo. En suma, un mundo sonoro complejo, de gran tradición, que en buena medida sigue sustentando la identidad de sus comunidades.

Thank you!